第三十九回 お内仏の荘厳(両尊)

名古屋別院の報恩講も無事に、今年も厳修されました。お参りになられた方々、どうも、ありがとう御座いました。

また、年末は仏教の行事の一つ、除夜の鐘(真宗では初鐘)があります。鐘のことも、二年前のこの時期に簡単な説明をしてありますので、よろしければ一読願います。

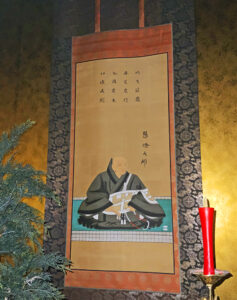

今回は、お内仏の祖師前(そしぜん)の飾り方についてお話をさせていただきます。祖師前とは、親鸞聖人の脇軸前のことをいいます。

祖師前はお内仏の大きさによって、形式が変わります。一番多い、お内仏は半間の幅の仏間に入る大きさのものです。半間は、幅が約90センチです。

第二次世界大戦後、高度成長にかけて、山を切り崩したり、田畑のあとに、住宅が建つようになりました。

ですが、新しい建築様式ということで、仏間や床の間を、広く取ることはありませんでした。仏間、床の間の両方を合わせて一間(180㎝)が一般的な大きさです。

まだ、その年代の頃には、仏間、床の間が日本文化として大事にされていましたが、昭和後期、平成と進むにつれ、その日本文化をたしなむ余裕がなくなったといいますか、家の中に、仏間、床の間をつくらないようになっていきました。時代の流れとはいえ、寂しいことです。

どちらにしても、半間の余裕しかない仏間の家や、仏間のない家は、それなりの大きさのお内仏しか、入れることができません。そのお内仏も、形式としては三尊に分かれているのですが、中尊にお花を飾れるように前卓をおくスペースを取りますと、脇掛のほうには、写真(下)のように何もおくスペースがなくなります。

一方、先祖代々から地に住んでおられる方々は、昔からの、お内仏を受け継いでいることが多いので、余裕を持った仏間がつくられております。

幅は四尺(約120cm)から一間(約180㎝)までが主流なのですが、ときには、一間半(約270cm)、二間(約360cm)の仏間も存在します。

一間というのは、畳一畳の横幅の長さですので、畳二枚を横に並べた長さになります。

さて、この仏間と、お内仏の配置ですが、ギリギリにお内仏を納めている家と余裕を持って、お内仏を納めている家がでてきます。

事情があるとは思うのですが、ギリギリに納めているのは推奨しません。そのような家は、大抵、前部分も少しせり出しているので、鎧戸が傷つくことはありませんが、(普通に入れていたら、鎧戸自体を開くスペースがなくなるので)もしものことを考えたら、多少の余裕があった方がいいと思います。

また、逆に仏間が広いのに、お内仏は小さく、隙間部分の両横を合わすと、もう一つお内仏が入るぐらいの空間がある家もあります。

ここで、何を話したいかといいますと、仏間の大きさイコールお内仏の大きさとはかぎらないということです。そこらへんを加味してお読み願います。

仏間の幅も四尺以上になりますと、中に納めることができる、お内仏も、場所に余裕ができますので、細工が細かくなってきます。名古屋文化圏だけかもしれませんが、祖師前の脇掛の場所に、金扉がついているお内仏をよく見かけます。

祖師前の脇掛は、ほとんどは親鸞聖人なのですが、ごくたまに『帰命尽十方無碍光如来(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)』の十字名号の家もあります。

厨子調の中に、十字名号軸は、何か妙な感じがしますが、実際、本山では、九字十字名号の脇掛の方を推奨していますので、正しいということになるのでしょう。

一度、本山の式務関係者に聞いたのですけど、お膝元の京仏具では、そのような厨子扉が仕様ではないらしく、首をかしげていました。つまり、答えがでないということです。

仏間の幅が五尺(約150cm)ぐらいになりますと、より、より中に納める、お内仏も大きくなっていきます。すると、祖師前のほうにも前卓が配置できるスペースが出てきます。そして、その前卓の上に三具足を置いてある家も、そこらに見かけます。じつは、これも名古屋文化圏のお内仏だけの特徴らしいです。

お内仏の両脇掛の場所に、三具足をのせた前卓をおくことは、尾張、三河の真宗門徒が、それだけ、両尊を敬った証しということです。

実際、真宗寺院でしたら、どこの本堂も、祖師前の前には前卓がおかれております。そして、中尊から左にあたる御代前(ごだいぜん)にも前卓がおかれています。

前卓の上には、鶴亀の燭台、香炉、花瓶が供えられています。この三具足が正式の飾り方です。

京仏壇ではどんな大きな、お内仏でも、両尊に前卓をおくことはありません。九字名号十字名号が、優先という教えを受け継いでいるからです。

名古屋は、統計によると、特に名号ではなく、絵像が多い地域らしいです。そのような理由で、両尊も、お寺と同じような飾り方にする風習が生まれたのでしょう。

何かと特異な文化で、話題になる名古屋ですが、名古屋仏壇という言葉があるように、お内仏も特殊なものなのです。

今月、名古屋別院で13日から18日まで報恩講が厳修されました。五昼夜、六日間でした。札幌別院と名古屋別院だけが五昼夜、厳修します。北海道は、前回、お話をしたように、真宗とは深い関係があります。

浄土真宗では、蓮如上人のお膝元であった北陸、大阪のご門徒の信仰心が強いのは有名ですが、ほかに安芸門徒、尾張・三河門徒が信仰心が強いです。

安芸門徒は西本願寺の北海道開拓の先兵となりました。その名残りが、新球場で最近注目を浴びている北広島市です。

尾張・三河門徒は織田信長、徳川家康と戦ったことで有名です。長島の一向一揆は織田信長の弟、織田信興(おだのぶおき)の居城である小木江城(おぎえじょう、愛知県側で、現在は愛西市)を包囲し、信興を攻め殺したところから、信長の攻撃も本格的に厳しくなりました。

尾張門徒の象徴とも言える名古屋別院は、現在はその織田信長の居城の一つ、古渡城(ふるわたりじょう)の跡地を、そのまま受けついでいます。ですから、本山に次いでの広い敷地を所有しております。

尾張の真宗の繁栄には、そのような歴史があるということです。

来月は、両尊の飾り方について、話をさせていただきます。