第四十回 お内仏の荘厳(お仏供・蓮師前一)

前回、予告しました通り、両尊の飾りかたについて、お話をさせていただきます。ですが、よくよく考えましたら、両尊だけでは話ができませんので、本尊についても話の内容に含めさせていただきます。

飾りかたというのは、つまり、荘厳のことなのですが、お給仕(おきゅうじ)とも呼びます。

給仕というのは飲食の接待をするという意味ですけど、お給仕となると意味合いが違ってきます。

もてなし、おもてなし お遍路さんへの接待

待ち受け、お待ち受け 真宗の御遠忌前の行事

取り越し、お取り越し 在家の報恩講

と今までも、「お」がついただけで意味が大きく違ってきた言葉があります。それら、すべてに共通していることは、仏様に関係があるということです。

そう、お給仕も、仏様に対して日頃お世話になっていることを感謝して、お世話をするという意味です。

では、そのお給仕の話に入ります。お東の主流の荘厳では、お仏供(おぶく)を毎朝、ご本尊の前に備えます。

できたら、そのあと、正信偈のお勤めをしましょう。

お仏供というのは地方では、お仏飯(おぶっぱん)とも呼んでいます。阿弥陀様に供えるご飯のことです。

両尊は?と思いでしょうが、主流では両尊にお供えをいたしません。皆さん、拍子抜けをしたと思いますが、そのように指導をするように言われています。

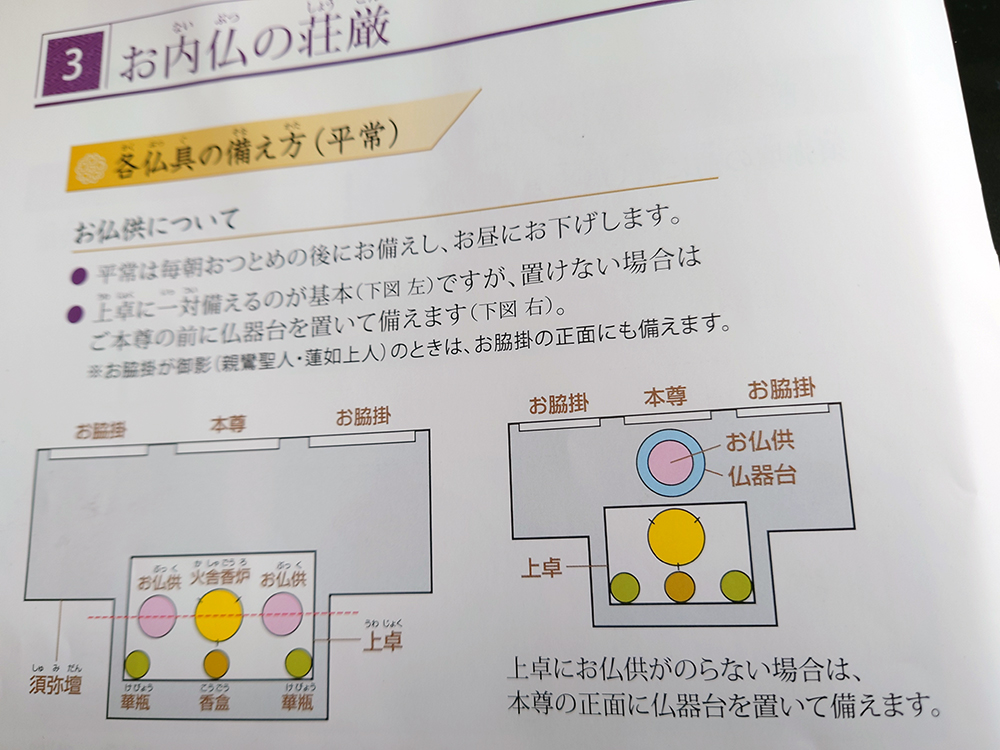

写真1枚目を見て下さい。本山の正式なパンフレットからの抜粋です。ここに、お給仕の仕方がのっています。

これらの絵図では、実際、本尊の前以外には、お仏供は描かれておりません。

先ほどから主流という言葉を何度も使いましたが、以前にも説明しましたとおり、お東のお脇掛は右側が帰命『帰命尽十方無碍光如来(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)』の十字名号、左側が『南無不可思議光如来(なむふかしぎこうにょらい)』の九字名号となっています。ということで、名号に対しての飾り方です。

では、親鸞聖人の絵像についてはどうでしょう。太字で以下のように書かれております。

*お脇掛が御影(親鸞聖人・蓮如上人)のときは、お脇掛の正面にも備えます。

御影という言葉は絵像の正式名です。絵像の場合は、その方たちにも、一服づつ、お供えをしなさい、ということです。一服というのは、お仏供の正式な数え方です。

さて、なぜでしょうか。どこの文献を調べても、そのことにはのっていません。ただ直感的に話せば、蓮の上に書かれている『九字十字名号』は阿弥陀様の別名、つまり、おなじもの。だから、備える必要はない、対して、お二方は人、だから、備える。というのが答えです。

ですが、それだけでは、誠意のある答え、になりませんので、先輩方と話し合った補足説明を述べさせていただきます。

今の時代ではピンときませんが、一昔前はお米は非常に大切なものでした。

年貢という言葉があります。この年貢というのは、お米をお上に貢ぐことです。教科書で習われた通り、昔の人々は税を金ではなくて米で納めていました。

お寺へのお礼も同様で、一説では、葬式、米俵十俵(こめだわらじゅっぴょう)・法事、米俵一俵(こめだわらいっぴょう)・簡単なお経、米一升(いっしょう)が目安だと言われています。

米というのは、天候とかの理由で、相場が大きく変動するものですから、現在では、全く参考になりませんが、そのようなことだったようです。

そんな貴重な米を、お内仏に備えるというのですから、どれだけ、当時の門徒様方が、阿弥陀様を大切にしていたかということことが、おわかりになるでしょう。

『九字十字名号』は先ほども説明をしましたとおり。阿弥陀様の別名です。こういう言い方をしては失礼に当たりますが、同じものに三つも供える余裕もなかったと思います。ですから、一服でよかったのです。

明治になって、親鸞聖人、蓮如上人のお二方が大師号を賜ることになりました。親鸞聖人は明治九年に見真大師(けんしんだいし)。蓮如上人は明治十五年に慧燈大師(えとうだいし)という大師号を賜りました。

慧燈大師(写真2枚目)ですが、門徒様方には、その大師号は用いられず、普通の蓮如上人という名前で配布されました。

ですが、お寺の方は、きちんと慧燈大師という大師号で配布をされました。写真は、その慧燈大師と称されている蓮如上人です。

『慧燈』というのは、「知恵を照らす」、つまり、仏様の真の教えを、光を照らすように周りに広めてくれた、ということをあらわしています。

実際、真宗の教えがここまで広まったのは、「中興の祖」と呼ばれた蓮如上人のおかげです。

親鸞聖人の大師号である『見真』、こちらは、「知恵によって真理を見極めること」、つまり、仏様の真の教えを、見極めて明らかにしてくれた、という意味です。

親鸞聖人が真の教え(真宗)を見いだしてくださり、蓮如上人が大きく広められたということです。

そういういわれもありまして、親鸞聖人、蓮如上人の絵像も門徒の方々にお与えをされるようになりました。

となりますと、今までの、『九字十字名号』の両尊と意味合いはちがってきます。名号のときは、阿弥陀様の別名ということですので、あえて、貴重な米を用いる必要はなかったのですが、親鸞聖人、蓮如上人は人です。

また、お二方がいなかったら、せっかくの仏様の教えも広まっておらず。つまり、自分たちは、仏様によって生かさせてもらっているということを、気づかせてもらえなかったということです。

ですから、阿弥陀様と同じように、自分が今日も生かさせてもらっている感謝を込めて、お仏供を備えることが必要なのです。

くどい話になりましたけど、それが、お給仕なのです。

このパンフレットの最初の絵図には、本尊の上卓に一対(二服)のお仏供を備えると記載をされています。

ですが、ほとんどのご門徒様のお内仏は絵像(大昔、木像は、庄屋のような家で無い限り、寺以外認めていなかった)ですので、一服が普通と思っていいでしょう。

木像の方は、以前に説明をしましたとおり、本尊の証である木仏点検を、まだ受けていなければ受け、上卓には一対のお仏供を備えると、よろしいでしょう。