第四十二回 四月の法要(二)・蓮師前(二)

毎回の一読ありがとう御座います。本来なら前回のお仏供の話を続けさせてもらうところなのですが、去年、四月の法要(一)というテーマにいたしましたので、今回はその(二)となります。

四月の法要で一番にあがるのは、毎年、京都の御本山で、4月1日から5日まで厳修される「春の法要」です。

この法要は、あまり、周知をされていないのですが、とても大きな法要なのです。実際、大谷派では報恩講に準じる大法要と説明がされています。

法要では、全国から大勢の僧侶の人たちが出座をされます。准堂衆(じゅんどうしゅう)といいまして外陣で、わさび色の衣(ころも)を着て、大きな声でお勤めをしている人たちです。

彼ら准堂衆は、この「春の法要」と「報恩講」に何座、出座したかによって立場が変わってきます。

准堂の資格についてですが、最初は准堂補というように、補がつきます。何十回か出座をすることによって、その補がとれます。

ですが、いくら出座を希望しても、上から許可をもらわなければ出座はできません。何座も出座するなら、それなりの技量が必要となります。

おかしな言い方になりますが、本山に呼ばれた回数が多い人たちほど、上手という評判があがり、売れっ子になるわけです。売れっ子になればなるほど、その実入りも増えます。

寺は毎年、報恩講、永代経(えいたいきょう)という法要があるのは、これまでの説明で理解をしていただけたかと存じます。

実際、どちらも大きな法要ですので、きちんと厳修しようとすれば、住職だけでは絶対にできません。

専用の仏具も仏具庫から出さなければなりませんし、それ相応のお飾りをしなければなりません。(それらを「荘厳」と呼びますが)

一番重要なことは、その法要にふさわしいようなお勤めをする必要があります。

准堂衆さんたちは、さすが専門職と申しますか、本当に、いい仕事をします。法要について、かなり詳しく勉強をしているので、安心して仏事の準備等すべてを任せることができます。

声も素晴らしく、低い声は地鳴りのように響き、高い声は響きわたるような高音です。音楽の世界も同様ですが、声楽は要となる部分です。

准堂の一人一人が、持ち前の技量を使って精一杯のお勤めをする。ですから、本山の報恩講のお勤めは参詣の皆さま方の記憶に残るのです。

そのようなことで、一昔前は法要を盛り上げるため、五人以上、准堂の方々を呼ぶ寺も数多くありました。今はコロナの影響も大きく、かなり減ってしまいました。呼ぶ准堂の数も全盛期の半分以下です。世代交代が進み、参詣の数も減りつつあるので、仕方がない面もありますが・・・

「春の法要」は去年も説明をしましたが4月1日に誕生されたという親鸞聖人、そして4月8日に生まれた、お釈迦様を記念しております。

当寺も親鸞聖人御遠忌法要を機縁として、春の永代経を、お彼岸から四月の第四日曜日に変更しました。是非お参りください。

さて三月、四月には、ところによっては、もう一つ大きな法要があります。「蓮如忌」です。

蓮如上人はこれまでに幾度となく説明をしてます通りに真宗の「中興の祖」と呼ばれ、お内仏でも親鸞聖人のお姿像を祖師前として飾られた場合は、蓮如上人のお姿像を蓮師前(写真上)として飾ります。

蓮如上人は明応8年(1499)3月25日に85歳で往生の素懐を遂げられました。

蓮如上人は生まれは京都ですが、福井県と石川県の県境にある吉崎の地を布教の拠点としていました。そして、北陸地方を中心として全国を行脚し、真宗の教えを説きました。

そのため、北陸には蓮如上人にゆかりのある寺が現在でもいくつか存在し「蓮如忌」をされております。

中でも吉崎御坊は、蓮如上人にとっても、第二の故郷のようなものなのですから、法要期間も一週間強という長いものとなっております。

実はその法要中の蓮如上人は、言葉は変なのですけど、京都から帰られた蓮如上人という扱いになっております。蓮如上人の御影(絵像のお軸)は毎年、吉崎御坊と京都御本山の間を、往復しております。皆さま方には馴染みが薄いかもしれませんが、北陸地方のテレビのニュースでは「蓮如上人御影道中」と放映されているようです。

4月17日、京都御本山を御出発、公共機関を一切使わずに徒歩で行動し、一週間後の23日に吉崎御坊に到着いたします。その後、毎日、吉崎で法要を行い、5月2日に吉崎を出発します。同じく公共機関を使わず、徒歩で行動し、一週間後の5月9日に本山にお戻りになられます。

京都から吉崎までを「御下向(ごげこう)」、そして吉崎から京都までを「御上洛(ごじょうらく)」と呼んでおります。

さて、この蓮如上人の御影ですが、そのまま持って行動をするわけでは御座いません。立派な金襴仕様の厨子の中に納めます。その厨子を荘厳した荷車の上に載せます。道中参加者は、その厨子車をロープで引っ張って移動するのです。移動中は全員がロープを使うわけではなく後ろから押される方も若干いますし「蓮如上人御影道中」の、のぼりや提灯を持って歩かれる方もいます。

御影道中は保安や宿で毎夜に法話をする教導以外は、すべて一般門徒の人たちの自主参加です。

本山の説明を聞くと、区間参加を含め、毎年、老若男女は問わず20人前後は参加をしているようです。

参加者は同じ宿坊(寺)に泊まるのですから、保険料も含め、ある程度の参加費が必要となります。

下に吉崎別院の御影道中の要項をのせておきます。

http://www.yoshizakibetsuin.com/goeidoutyu/index.php

追伸(P.S.)

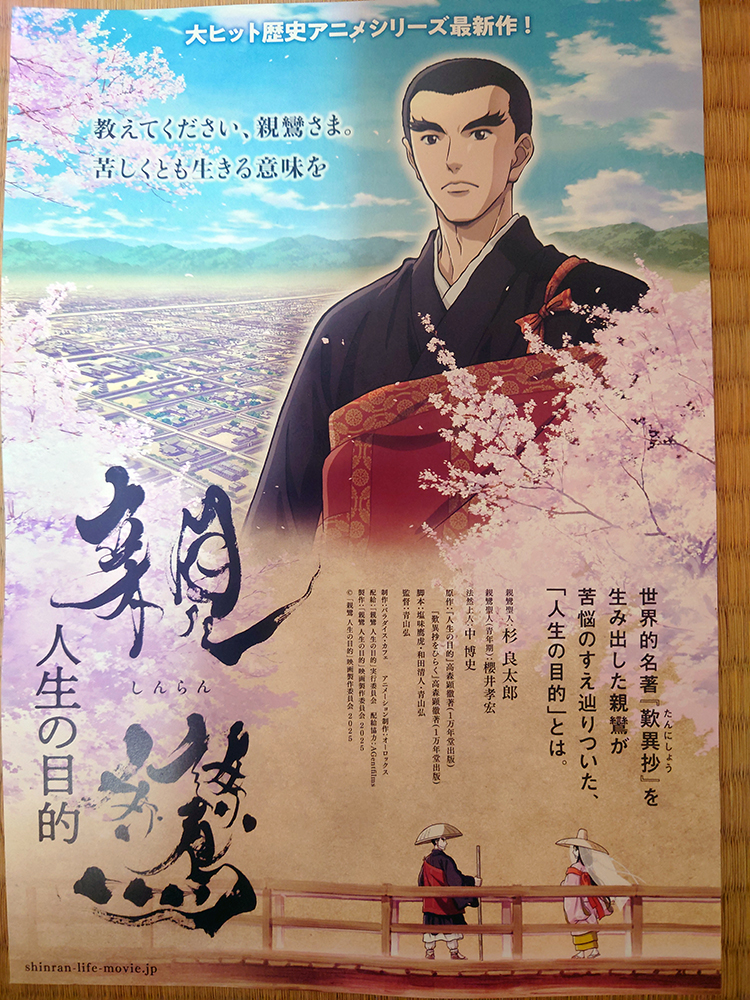

上映していた親鸞聖人のアニメを見てきました(写真下)。一流の声優を使い、臨場感もありました。結構、話を盛っていますね。

髪を伸ばした二枚目の僧侶だったのは史実なのですが、正義の味方のように、ここぞというタイミングのところに現れたり、助けた相手が恩返しをしたりしていました。ただ親鸞聖人自身は、これが正義、これが悪という概念を持っていません。生きていることが悪なのか?このことで大きく悩みます。

最後に少女に向かって、「あなたが幸せになることこそが、亡くなられた御両親の幸せになるのだよ」というセリフで終わりました。ここが、映画の一番言いたかった部分だと思いました。